“她见青山”这一充满诗意的表述,承载着中华文化中独特的自然审美与人文情感。从古典诗词到现代文学创作,青山意象始终是文人墨客寄托情怀的重要载体。小编将从文化传承、意象演变、情感共鸣三个维度,深入探讨“她见青山”在不同语境下的深层含义。

一、古典诗词中的“青山”意象溯源

1. 唐代诗人李白的“相看两不厌,只有敬亭山”开创了人山对话的先河,这种物我交融的审美范式奠定了青山意象的哲学基础。

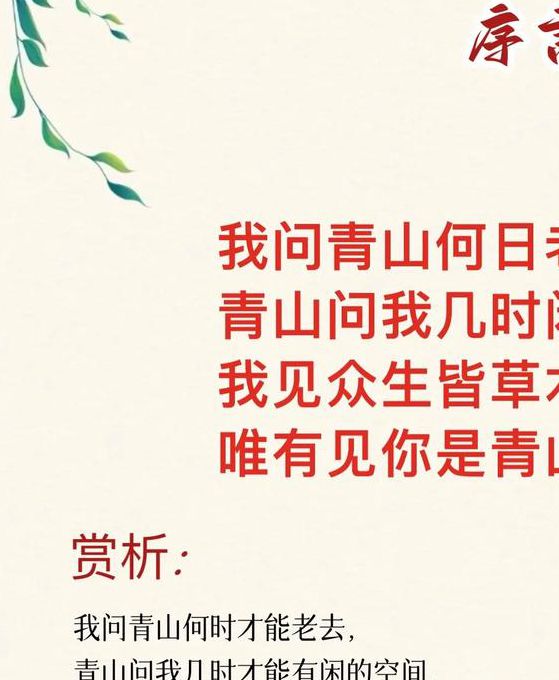

2. 宋代词人辛弃疾在中写下“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”,首次将性别意识融入自然景观,为后世“她见青山”的表述埋下伏笔。

3. 明清文人继承并发扬这一传统,王夫之提出“以我观物,物皆着我之色彩”的美学理论,完善了主客体互动的审美体系。

二、现代语境下的意象重构

1. 当代文学作品中,“她”作为叙事主体的加入,打破了传统男性视角主导的山水审美模式。作家迟子建在中,通过女性视角展现东北林区的生态变迁。

2. 影视创作领域,中玉娇龙纵身跃入云海的经典镜头,将女性与青山的意象结合推向新的艺术高度。

3. 新媒体时代的短视频创作,年轻女性博主通过山居生活记录,重新定义现代人向往的自然生活方式。

三、跨文化传播中的符号转化

1. 日本动漫中神灵世界的青山意象,与东方禅宗思想形成跨文化呼应。

2. 西方汉学家宇文所安在中,将青山意象解读为中国文人的精神庇护所。

3. 当代艺术展览中,新媒体装置艺术通过光影技术重构青山意象,实现传统美学元素的现代表达。

读者常见问题解析

问:为什么“她见青山”能引发强烈情感共鸣?

答:这种表述融合了性别视角转换、自然崇拜情结、现代都市人的精神诉求三重维度,形成跨时代的审美通感。

问:如何区分古典与现代的青山意象?

答:古典意象侧重隐逸出世,现代解读更多关注生态保护、心灵疗愈等现实议题,体现不同时代的价值取向。

参考文献:

1. 叶嘉莹

2. 宗白华

3. 宇文所安

4. 王德峰

5. 迟子建